a). Acheronta movebo

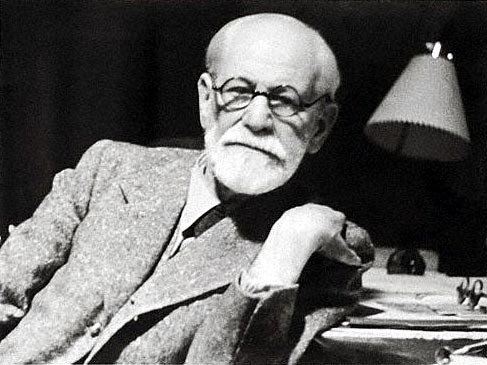

«Si flectere nequeo superos, Acheronta movebo» (se non posso piegare gli dei superni, muoverò l’Acheronte). Il famoso verso virgiliano è stato ripreso da Freud che ne ha fatto il motto della nuova scienza che si accingeva a fondare: la psicoanalisi.

La psicoanalisi si è posta il compito di scoprire le motivazioni più profonde e più lontane del comportamento e della psiche umana. Ma, proprio per essere nata in un’epoca fortemente influenzata dallo spirito positivista, ha condiviso una visione pregiudizialmente connotata in cui l’uomo è un oggetto (obiectum: contrapposto) di studio tra altri oggetti, in sé definito e a sé stante. Preoccupata di ottenere credibilità scientifica, è stata indotta a configurarsi come una scienza particolare, distinta dagli altri rami della conoscenza, tendente ad un alto grado di specializzazione, sul modello della fisiologia. Ha così preso le distanze dalla metafisica, dalla filosofia, dalla teologia, dall’etica, dalla cura d’anime, e si è allontanata dalla visione tradizionale di una conoscenza globale, in cui ogni conoscenza particolare sia elemento costitutivo all’interno di uno schema globale di organizzazione del mondo.

La psicoanalisi si è posta il compito di scoprire le motivazioni più profonde e più lontane del comportamento e della psiche umana. Ma, proprio per essere nata in un’epoca fortemente influenzata dallo spirito positivista, ha condiviso una visione pregiudizialmente connotata in cui l’uomo è un oggetto (obiectum: contrapposto) di studio tra altri oggetti, in sé definito e a sé stante. Preoccupata di ottenere credibilità scientifica, è stata indotta a configurarsi come una scienza particolare, distinta dagli altri rami della conoscenza, tendente ad un alto grado di specializzazione, sul modello della fisiologia. Ha così preso le distanze dalla metafisica, dalla filosofia, dalla teologia, dall’etica, dalla cura d’anime, e si è allontanata dalla visione tradizionale di una conoscenza globale, in cui ogni conoscenza particolare sia elemento costitutivo all’interno di uno schema globale di organizzazione del mondo.

In questa esigenza di definizione scientifica le forze motivanti e fondanti della vita sono divenute ‘pulsioni istintuali’, forze biologiche prive di ogni valenza simbolica e di ogni potenzialità evocativa; reificate in un sistema meccanicistico sono divenute esclusivamente forze fisiche obbedienti alle leggi di un determinismo riduttivista.

L’uomo di cui si interessa la psicoanalisi, non più inserito in una visione globale che gli dia senso e lo definisca, diviene individuo a sé stante, che paradossalmente pone se stesso come l’unico referente in grado di dare senso e valore al mondo circostante. Non più luogo di irradiazione e circolazione simbolica in un mondo di corrispondenze analogiche, diviene un’entità psicobiologica isolata. E, proprio in quanto ha perduto la capacità di riconoscere il legame tra la propria esperienza particolare e l’universale, è costretto a confrontarsi solo con il carattere limitativo della natura umana senza più alcuna speranza di trascendimento e quindi di sviluppo spirituale.

L’uomo deve inevitabilmente confrontarsi con il carattere limitativo delle condizioni che definiscono la sua natura e riconoscere il topos in cui è necessariamente circoscritto e acquistare quindi consapevolezza della relatività e contingenza del proprio punto di vista. Ciò lo porta necessariamente a confrontarsi con il proprio sentimento di impotenza e con l’angoscia esistenziale.

La psicoanalisi, nel tentativo di risolvere l’angoscia della finitudine e della limitatezza, ha delimitato ancora di più l’orizzonte di ricerca delle possibilità di trascendenza umana e si è limitata a guardare al mondo delle potenzialità infrapsichiche: «Si flectere nequeo superos, Acheronta movebo».

Freud si era proposto l’arduo compito di fronteggiare le caotiche oscure forze sotterranee dell’Es per sostituire al loro dominio quello dell’Io. Ma più l’uomo cerca soluzione alla sua angoscia radicandosi nel topos, cioè nella propria limitazione umana, più è costretto alla consapevolezza della precarietà del mondo; più fa di stesso il ‘referente ultimo’ da cui il mondo debba attingere senso e valore, più si perde in un dedalo senza via di uscita.

Mircea Eliade vede nella psicoanalisi classica solo un residuo, inoltre non più compreso, di un rito di iniziazione il cui fine è di far sì che l’uomo, dopo una serie di passaggi, di purificazioni e di prove, vinta e domata la sua parte puramente istintuale, divenga vero uomo, cioè giunga all’esperienza dell’ Essere.

In realtà chi decide di iniziare una psicoanalisi sa di dover scendere nel più profondo di sé stesso, rivivere il proprio passato, confrontarsi con le sue larve ei suoi demoni, affrontare nuovamente i traumi, nel tentativo di domare quei mostri che lo insidiano, minano la sua salute, la sua integrità psichica, sono continuamente pronti a dilacerarlo e impediscono un armonioso svolgersi della sua vita.

Ma in un mondo che si dichiara ateo, senza religione (da religo: collegare), che cioè ha perso il collegamento con la Realtà del mondo e della presenza e del significato dell’Uomo nel mondo, è impossibile che la ragione umana, da sola, possa dominare i suoi fantasmi, i suoi sogni, i suoi incubi.

La psicoanalisi, se ignora l’esigenza dell’uomo di varcare i limiti dell’umano, o ancor peggio la interpreta, la ridefinisce, riducendola a sintomo nevrotico, rischia di rimanere pietrificata nelle profondità in cui ha deciso di avventurarsi, prigioniera dell’inferno in cui deve scendere, senza riuscire a trovare il cammino inverso di risalita.

Freud, il padre della psicoanalisi aveva espressamente affermato i limiti delle sue scoperte. Egli scrive in Totem e Tabù: «La psicoanalisi, avendo scoperto il determinismo più lontano e più profondo degli atti e delle formazioni psichiche, non sarà certamente tentata di ricondurre ad una sola fonte un fenomeno così complicato come la religione. Quando, per dovere o per necessità, essa è costretta a mostrarsi unilaterale e a mettere in risalto una sola fonte di queste istituzioni, non pretende di affermare né che questa fonte sia unica, né che essa occupi il primo posto fra tutte le altre. Solo una sintesi dei risultati forniti da diversi rami di ricerca potrà mostrare quale importanza relativa occorra attribuire nella genesi delle religioni al meccanismo che cerchiamo di descrivere, ma un simile lavoro trascende sia i mezzi di cui dispone lo psicoanalista sia lo scopo che persegue.»

Tuttavia proprio questa ultima affermazione di Freud ci pare pericolosa. Se la psicoanalisi si propone di restituire la salute psichica all’uomo, come può non rientrare nel suo orizzonte la ricerca del senso della vita dell’uomo?

Ne scaturisce la domanda: quale psicoanalisi, per quale uomo?

Negli ultimi decenni la psicoanalisi ha dovuto confrontarsi con problematiche nuove rispetto a quelle degli inizi del ’900.

La sofferenza psichica non può più essere sostanzialmente ricondotta alla lotta dell’individuo con le proprie pulsioni istintuali o i loro derivati; pulsioni e derivati pulsionali costretti, in una dinamica di rimozione, ad essere confinati, più o meno stabilmente, nella sfera dell’inconscio a causa del conflitto con i divieti sociali interiorizzati. Il nevrotico è colui che soffre a causa di un precario equilibrio tra queste pulsioni biologiche e psicologiche, pulsioni in cui la picoanalisi risolve tutta la forza che muove l’uomo, e le leggi della società in cui vive, società e leggi sociali viste peraltro come fini a se stesse. Il nevrotico, cioè colui che solo parzialmente realizza l’interiorizzazione della legge della società, mal si adatta ad essa, o paga il suo apparente adattamento con una grave perdita di creatività, di contatto con la sua parte più profonda, con depressione e sentimento di colpa. Egli è tormentato dal sentimento inconscio di aver infranto un divieto, di aver commesso una colpa. Colpa che deve essere riportata alla luce attraverso il processo della cura analitica, affinché l’individuo possa riconciliarsi con se stesso, con il mondo e le sue leggi. Siamo quindi all’interno di un processo le cui tappe sono quelle della legge, dell’infrazione, del sacrificio-purificazione, e della remissione.

b) Lasciate ogni speranza …

Come narrano le antiche tradizioni, riuscirà ad attraversare il labirinto della vita soltanto colui che sa riconoscere in sé quella potenzialità, quella dinamis capace di portarlo oltre. Riuscirà a trovare la via colui che sa riconoscere i segni, cioè colui a cui ciò che è caduco, contingente e limitato ricorda ciò che è permanente, eterno e illimitato.

L’uomo porta in sé, nella sua natura, la volontà e la possibilità di superare se stesso, la propria individualità, in una continua tensione verso il tutt’Altro, il referente ultimo. Suo compito e sua prerogativa è di essere microcosmo di un macrocosmo, mediatore e trasformatore, di passare dalla periferia al centro, cioè dal divenire all’essere. Allora, pur attraversando il luogo in tutta la sua località, sarà «capace di decidere con chiarezza che cosa sia atopos, senza luogo, quel che non va accolto tra le cose che possono avere un luogo loro proprio» (Heidegger 1931, Sull’essenza e la realtà della forza. Lezioni friburghesi).

L’uomo porta in sé, nella sua natura, la volontà e la possibilità di superare se stesso, la propria individualità, in una continua tensione verso il tutt’Altro, il referente ultimo. Suo compito e sua prerogativa è di essere microcosmo di un macrocosmo, mediatore e trasformatore, di passare dalla periferia al centro, cioè dal divenire all’essere. Allora, pur attraversando il luogo in tutta la sua località, sarà «capace di decidere con chiarezza che cosa sia atopos, senza luogo, quel che non va accolto tra le cose che possono avere un luogo loro proprio» (Heidegger 1931, Sull’essenza e la realtà della forza. Lezioni friburghesi).

La nuova antropologia (1) ribadisce che l’uomo è anzitutto un homo religiosus la cui vita è essenzialmente una quête du sacré, un tentativo di vedere aldilà dell’effimero, di cercare ciò che è permanente ed eterno, il polo verso cui progettarsi e che dia un senso (un significato ed una direzione) alla sua vita.

L’uomo occidentale dei nostri giorni sembra, tuttavia, aver smarrito la dimensione spirituale: non riconosce più il senso del suo essere nel mondo, dell’armonia universale e quindi il senso della sua vita. Sembra “spaesato”, perso dietro una cieca e illimitata ricerca di conquiste di beni materiali, in preda ad un’angoscia senza speranza, in un dedalo infernale.

La psicoanalisi si confronta con questa sofferenza. Ma se si fa sopraffare dalla preoccupazione clinica, (clino = guardo), cioè dal bisogno di oggettivare, rischia di oggettivare le stesse aspirazioni trascendenti dell’uomo.

In nome di una sedicente pretesa di scientificità, la psicoanalisi rischia così di rimanere prigioniera di quel processo di reificazione del simbolo, di rimanere invischiata nel contingente e nel particolare, senza poter andare oltre e aspirare all’universale. Eppure proprio questa privazione è all’origine del più grave malessere psichico. Così la psicoanalisi, nella pretesa di mostrarsi come scienza sperimentale con un suo precipuo campo di ricerca, si vieta di guardare “oltre”, a quell’oltre che è il dominio proprio dell’anima, e rischia di rimanere soffocata in quelle angosce, angustie e nelle patologie che pretenderebbe di curare.

Come psicoanalisti, e soprattutto come persone professionalmente impegnate ad affrontare la sofferenza e il disagio psichico, riconosciamo la pericolosità di questa modalità epistemologica. Ci sembra invece importante conservare una visione totale dell’uomo, in cui sia contemplata non solo la psiche ‘topicamente’ determinata, ma l’anima, di cui già Eraclito diceva: «per quanto lontano si possa giungere, non è possibile scorgerne la definizione, tanto è profondo il suo logos».

Compito della psicoanalisi dovrebbe essere infatti quello di ricreare uno spazio di comunicazione autentica in cui le ‘cose’ siano restituite alla loro dimensione ontologica e liberate dalle più anguste delimitazioni contestuali e dal loro potere pietrificante.

Lo strumento principe cui è affidato il processo analitico è verbale e deve dunque poter essere verbo, cioè possibilità creativa, in cui la realtà del vissuto particolare, in quanto comunicata all’altro, va al di là dell’io e acquisisce nuova esistenza e nuova durata.

Il processo analitico è dialogo, ma la dimensione dialogica deve sempre sottintendere una ‘coappartenenza all’essere’, un zusammengehoren, deve essere una domanda ed una risposta all’ ‘essere’.

Solo la dimensione dialogica, che è l’accadere dell’ ‘essere’, può essere il fondamento della storia che noi stessi siamo, del mito che viviamo. Il processo analitico può allora divenire, secondo le parole di James Hillman, un fare storia, una storia che cura. Ciò che ci accade o ciò che soffriamo cessa di essere una nostra vicenda individuale che ci colpisce in maniera assurda, se viene colto al di là dell’io come evento universale, secondo il modello del mito, storia fondante di ogni vicenda e ad uno stesso tempo chiave interpretativa che permette di collocare il particolare nell’universale e di collegare la situazione contingente nell’eterno, riscattandola e rendendola sopportabile.

Jung ha fortemente ribadito che la sofferenza della psiche nasce dal ristagno spirituale, dalla sterilità psichica. Alla psicologia analitica, da lui fondata, deve essere riconosciuto il merito di tendere ad una dimensione ermeneutica instauratrice, in cui il simbolo sia vissuto in tutto il suo spessore e la sua profondità, nella sua dimensione creatrice, cioè ontologica, in quanto connesso all’archetipo. E gli archetipi, secondo la definizione di Sant’Agostino, a cui lo stesso Jung si era rifatto, sono gli infiniti modi in cui Dio pensa la natura divina o il logos e costituiscono i modelli delle cose create e la condizione della loro intelligibilità. Quest’ottica può sottrarre l’uomo al pericolo di essere confinato in una dimensione orizzontale, priva di spessore esistenziale e di realtà ontologica, appiattito e schiacciato dalle leggi univoche della causalità fisica per restituirgli la possibilità di un processo di guarigione, cioè di traformazione e di trascendimento della situazione contingente.

Il sintomo clinico può divenire simbolo (con tutta la pregnanza del significato etimologico della parola). Ed ogni simbolo, letto attraverso quell’incessante movimento ermeneutico per cui il singolo particolare evoca il senso del tutto, rinvia alla costituzione e alla vocazione profonda dell’anima.

Ha scritto Jung: «Soltanto ciò che ha significato redime… La psiconevrosi è in ultima analisi una sofferenza della psiche che non ha trovato il proprio significato.» (Jung, Opere, vol. XI, p. 314).

Se manca la prefigurazione del senso del tutto, nessun cammino analitico potrà essere compiuto e si rischia invece di rimanere chiusi nell’ “inferno” che si vorrebbe affrontare.

Gli antichi alchimisti che si erano proposti di penetrare metaforicamente nelle viscere più profonde della terra per trarvi la pietra nascosta, simbolo della realtà essenziale, secondo la nota formula riassunta nella parola V.I.T.R.I.O.L. (Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem: visita le viscere della terra, nel cammino inverso troverai la pietra nascosta), erano ben consci della difficoltà di questo cammino, concesso soltanto a pochi iniziati.

È del resto impossibile, come insegna Dante, varcare le porte dell’inferno, conservando speranza di salvezza, a meno che l’impresa non sia iscritta in un movimento che scaturisca da un’esigenza trascendente.

È questo il senso delle famose parole scritte sulla porta dell’inferno:

Per me si va nella città dolente,

per me si va nell’etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.[…]

lasciate ogni speranza o voi che entrate.

(Inferno, III, 1-3 e 9)

Lì dice Dante sono «le genti dolorose che hanno perduto il ben dell’intelletto» e che quindi sono state sottomesse e ridotte alla parte infraumana del loro essere.

Riuscire a prendere coscienza di questo mondo è dunque impresa disperata, perché troppo debole cosa è l’intelletto umano. Dante riesce a compiere il suo viaggio iniziatico attraversando l’inferno, solo perché in suo soccorso è giunto Virgilio, rappresentante dell’antica saggezza umana, che si è fatto strumento del volere divino. La realtà vissuta può trovare riscatto e quindi nuova esistenza solo al di là dell’io. L’autenticità, meta tanto ambita dalla più moderna ricerca psicoterapeutica, non può essere determinata dal basso verso l’alto, ma viceversa.

Virgilio nel momento in cui incoraggia Dante a intraprendere il viaggio («ogni viltà convien che qui sia morta») gli fa presagire la realizzazione della sua salvezza nella totalità, che egli potrà raggiungere con il passaggio attraverso tutti gli stati dell’essere: non solo la difficile e pericolosa discesa agli inferi, ma anche l’ardua salita dei gradini della montagna del purgatorio, dal quale inizierà una mistica ascensione ai cieli.

Virgilio invero potrà accompagnare Dante soltanto entro i limiti del terrestre. Per raggiungere la pienezza del suo destino di uomo, Dante dovrà affidarsi a Beatrice, alla luce soprannaturale della Grazia. Egli, comunque, come uomo, sa di essere destinato a un desiderio senza limiti, cioè a divenire partecipe del Divino, ad entrare in comunione con la Saggezza Eterna che regge il creato.

La presenza del Divino, oltre ad essere la meta ultima sempre presente durante tutto il viaggio, è anche l’unica salvaguardia per Dante e lo stesso Virgilio, possiamo dire dunque, al di là dell’allegoria, per l’uomo accompagnato da tutto il bagaglio della sua saggezza umana di fronte agli abissi del male. «Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare» risponde più volte Virgilio alle varie figure demoniache che vorrebbero impedire a Dante di attraversare incolume il loro regno. Perché al pari delle cime più alte, anche le profondità abissali, come la città di Dite, in cui le forze del male sono chiuse ed arroccate, non si fanno facilmente penetrare. È necessario l’intervento dall’alto, nella figura di un Angelo silenzioso, per espugnarle.

Il viaggio dantesco a sua volta ci richiama un altro viaggio dell’anima, l’Itinerarium mentis in Deum di San Bonaventura, un viaggio verso Dio che presuppone già la meta, un viaggio che anticipa intenzionalmente ciò che potrà venir raggiunto alla fine e che è proiettato all’infinito, ma muove anche dall’infinito. Dio è sia il prima che il poi e comprende in un eterno presente sia il passato che il futuro.

Oggi nell’esperienza clinica ci confrontiamo con un uomo portatore di una sofferenza e di una disperazione che sembrerebbe sempre più consistere nel non poter riconoscere un senso alla sua vita e di vivere questa impotenza in maniera tragica, cioè senza via di uscita.

Quest’uomo non riesce neppure ad accedere al sentimento della colpa, e dunque alla speranza di riscatto, in quanto si sente sperduto ed anonimo in una società che non riconosce leggi universali, dettate dal cielo. Una società senza tali leggi è anche una società senza valori fondanti, senza punti di riferimento stabili e che dunque si limita a codificare azioni secondarie e contingenti della vita quotidiana. Potremmo dire che si è passati dall’universo della colpa a quello del non senso.

Oggi si tende a considerare “sano” l’uomo nevrotico. Sono ritenuti inevitabilmente connessi alla vita civile i conflitti nevrotici la cui dinamica presuppone un Io strutturato in modo sufficientemente stabile. La psicoanalisi si trova sempre più frequentemente di fronte a patologie la cui origine è più arcaica di quelle nevrotiche, le così dette patologie del Sé o patologie narcisistiche. Il loro tratto saliente consiste in una profonda mancanza di autostima, spesso coperta in superficie da atteggiamenti di grandiosità che possono rapidamente mutare in forme depressive, accompagnate da sentimenti di impotenza, disistima, e indegnità. Tali patologie si evidenziano, con una frequenza che colpisce, in uomini e donne che hanno raggiunto posizioni di rilievo nella società, che hanno conquistato quei successi e quelle mete che la società stessa indica come le più ambite, mete che consistono in beni materiali e potere sociale.

Non solo coloro che non riescono o rifiutano di adattarsi alla società, ma proprio gli uomini di maggior successo, meglio inseriti nel contesto sociale, spesso proprio all’apice del loro successo, entrano in una crisi profonda, che li porta ad una situazione di grave angoscia e di grandissima sofferenza. Soffrono, in altri termini, di una reale mancanza di autostima che causa una instabilità profonda e una mancanza di solidità nella struttura della personalità, sono tormentati da una angoscia cupa e senza oggetto, mostrano la cosiddetta patologia narcisistica. E poiché si tratta di persone che sono spesso ai vertici della società e non di figure disadattate, ciò significa che il loro malessere non può essere risolto con l’aiuto e l’apporto di quella società del cui malessere essi sono chiaramente l’espressione stessa. Essi infatti soffrono proprio di quello sradicamento, di quella perdita di contatto con l’universale che sono tipici del mondo odierno.

Quanto a coloro che stentano ad adattarsi, a riconoscersi un ruolo, una qualsiasi utilità nella società, e che da questi sentimenti di impotenza sono spinti alla disperazione, va sottolineato che la loro problematica ha spesso all’origine l’impossibilità di accettare le limitazioni imposte dalla società in nome, non di una ragione universale e quindi superiore, ma di una visione dell’uomo e di un’ economia esclusivamente orizzontali.

Quale deve essere quindi il ruolo della psicoanalisi?

Si è ipotizzato che lo psicoanalista dovesse ricreare quelle situazioni di affidabiltà, di supporto, di contenimento che avrebbero dovuto durante il primo anno di vita creare la “base sicura” necessaria ad una solida struttura della personalità. Ma come potrà lo psicanalista essere una base sicura? A quale forza attingerà egli stesso per poter dare al paziente questa base sicura? Abbiamo visto che lo stesso Virgilio non ha potuto garantire sicurezza a Dante se non in quanto “Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole”.Solo un punto di riferimento trascendente può permettere all’individuo di superare l’angoscia che gli deriva dalla coscienza che nessun potere sociale ed economico, nessuna garanzia ed assicurazione sociale può dare soluzione ai suoi problemi e alle sue paure più profonde.

Dietro molti dei mali psicologici del nostro tempo c’è, come aveva già detto Jung, una problematica religiosa, un’esigenza di trascendenza che, a causa della mancanza di un contesto sociale e religioso a cui potersi affidare con convinzione, finisce con l’essere vissuta in maniera distorta e patologica.

«… la religiosità, per manifestarsi con l’intensità e l’universalità che oggi ad essa si riconoscono, e il sacro (scrive Gilbert Durand 1 ) […] hanno bisogno di uno spazio e di un tempo che non siano più quelli del vuoto e dell’indifferenza geometrica di Euclide (del resto anche le ‘rappresentazioni’della fisica moderna non si accontentano più, dopo Einstein, di questo spazio percettivo). E neppure sono sufficienti lo spazio dell’indifferenza e il tempo scandito dall’orologio, ».

Corbin vedeva nel mundus imaginalis il luogo proprio che consente al simbolismo religiosus di espandersi e di formularsi.

Eliade parla dell’importanza dell’illud tempus, il tempo del mito, nel quale può vivere e attuarsi il racconto fondante dell’avvenimento originario. Ma il bisogno di demitificazione che ha attraversato la nostra epoca, contagiando anche la psicoanalisi, ha portato ad una proliferazione di pericolosi surrogati delle autentiche espressioni mitiche, dai quali oggi siamo invasi attraverso i mass-media, e ad affabulazioni patologiche.

Quale modello di salute umana dobbiamo dunque contemplare e porre come fine della «cura psicoanalitica»? Ed ancora quale dovrà essere la formazione dello psicoterapeuta che deve confrontarsi con una sofferenza che colpisce la società stessa nelle sue espressioni culturali e negli uomini che meglio dovrebbero rappresentarla? Quis custodiet custodes?

Il titolo della comunicazione,i La psicoanalisi e l’inferno, ci viene dalla convinzione che la psicoanalisi sia immersa nel dolore e nella sofferenza del nostro mondo occidentale che definiamo inferno proprio in quanto le genti che vi vivono «hanno perduto la speranza dell’altezza». Ma siamo anche convinti che le problematiche psicopatologiche del nostro tempo non potranno mai essere risolte solo con una rigorosa applicazione di tecniche o strategie terapeutiche le quali rischiano di risultare sterili se la psicoanalisi si limita ad un’ottica profana, se cioè perde il contatto con il sacro e con il mondo immaginale e simbolico, mediatore tra ciò che è contingente e ciò che è trascendente.

____________________

NOTE

(*) Comunicazione tenuta al I Convegno Internazionale di Psicologia Analitica e Psicoantropologia Simbolica MYTHOS: “la quête du sacré et sa symbolique”, Bougy St.Martin, Suisse 17-18 Giugno 1992

1) G. Durand, “ L’uomo religioso e i suoi simboli” (pp.75-118) in AA. VV., Trattato di Antropologia del Sacro, vol. I Le origini e il problema dell’homo religiosus (a cura di J. Ries) Jaca Book, Milano 1989, p.107