La morte è una conquista della vita

Che la morte faccia parte della vita è affermazione per molti versi illuminata, ma per nulla scontata ed è frutto di acquisizioni progressive da parte della coscienza. Sulla Terra, per interi millenni l’archetipo della Vita ebbe manifestazioni che non davano evidenza di morte: per centinaia di milioni di anni organismi unicellulari (protozoi) si riprodussero per divisione: ogni cellula si scindeva dando luogo ad altre due, ciascuna delle quali si divideva a sua volta in altre due e così via. In organismi di questo tipo la morte ancora non ha evidenza. Solo quando alcune varietà di organismi unicellulari (ad esempio il volvox) cominciarono ad aggregarsi in strutture coloniali, alcune cellule specializzarono le funzioni riproduttive e non fu più l’organismo nel suo insieme a riprodursi; dalla la colonia-madre prendevano vita organismi del tutto distinti, che intraprendevano un’esistenza altrettanto distinta, ma ad un certo momento la colonia-madre cessava di accrescersi, di riprodursi, di esistere. L’evidenza della morte fu una conquista di organismi pluricellulari.

Anche le credenze primitive non danno la morte per scontata. L’antropologia è praticamente unanime nel rilevare che nel pensiero più arcaico la morte non è mai un evento naturale, ma è sempre effetto di maleficio, contagio magico, intervento divino, maledizione di potenze superiori, eccetera. L’idea della morte come necessitas della vita è una conquista della cultura ed è una conquista tardiva, forse non ancora penetrata in profondità, a giudicare dalle innumerevoli fantasie di immortalità individuali e collettive. A rigore, è una conquista non ancora realizzata: un’autorevole enciclopedia, difatti, asserisce che “non è possibile definire la morte, perché una tale definizione presume la conoscenza stessa della vita, fenomeno che la scienza non ha potuto esaurientemente precisare” (Treccani, vol. XXIII). In attesa di penetrare il mistero della Vita, ci accontentiamo di definizioni convenzionali della morte, che reclamano con insistenza aggiornamenti continui.

La morte non è ab initio nemmeno nel vissuto infantile. Un giorno una bimba di nemmeno quattro anni fu molto sorpresa e francamente incuriosita dal fatto che una mattina il cagnolino “non funzionava”. Era un evento interessante, mai accaduto prima e lei si divertì nel partecipare a una varietà di attività nuove, come scavare una piccola fossa e ricoprire il cane con la terra. Solo quando volle porre termine a quel gioco, scoprì che il cane non “a funzionava più” e che nessuno lo avrebbe mai potuto riattivare. L’idea della morte cominciò in quel momento a violentare la sua coscienza, a entrare nella sua vita; chiedeva immagini per essere rappresentata, parole per essere nominata, sentimenti appropriati per essere vissuta. Solo allora la morte destò manifestazioni che riteniamo tipiche e inevitabili: tristezza, dolore, pianto.

Che la morte sia parte della vita non è, dunque, una convinzione scontata né nella rappresentazione collettiva, né nel vissuto individuale. Con grande efficacia Yeates scrisse: “la morte l’ha inventata l’uomo”

Una mitologia della sopravvivenza

Se, con espressione un po’ forzata, la morte è un evento “recente” nella storia della vita, la sistematizzazione della morte occupa l’uomo dai tempi più remoti, forse fin dall’inizio delle produzioni genericamente culturali e trova nella mitologia egizia una delle espressioni più antiche e articolate.

Per gli Egizi, l’orizzonte dell’ovest segna il confine del vasto mondo dove migrano i morti. Al di là si stende la Dwat, un’indefinita distesa che non è mondo dell’ordine, ma del caos; non è luogo di soggiorno, ma territorio di transito; non è il regno di un dio luminoso e trionfante (Horus), ma di un dio ucciso e sconfitto (Osiris); non è regione frequentata dai vivi, ma terra dei morti.

Ad ogni tramonto il sole-della-sera, venerato con il nome di Aton, scende nel regno della Dwat e inizia la lotta notturna contro le ombre “per uscire nel giorno”. Sale sulla barca solare (mesqetet) e attraversa le ore della notte, scandite ciascuna da ostacoli, insidie e nemici. Fino ad oggi è sempre uscito vittorioso dalle sue battaglie notturne ed è arrivato puntuale all’orizzonte dell’est, dove spunta come sole-del-mattino, venerato con il nome di Keper. La Dwat è contemporaneamente il mondo sotterraneo in cui il sole sprofonda e il mondo celeste in cui compie il proprio percorso notturno.

A immagine del sole, ogni persona che muore sprofonda nella Dwat e, come il dio sole, compie un periglioso transito nel buio “per uscire nel giorno”. Il vero titolo di un testo noto come Libro dei morti, in effetti, è: Libro per uscire nel giorno. Insieme ad altri testi come l’Amdwat, il Libro dei due Cammini, il Libro delle porte e i più antichi Testi delle piramidi (poi Testi dei sarcofaghi) narra il percorso della barca mesqetet verso l’alba, trasportando il sole verso un nuovo giorno e il defunto verso una nuova vita. Oltre che regno celeste e mondo infero, la Dwat è anche terra dei morti.

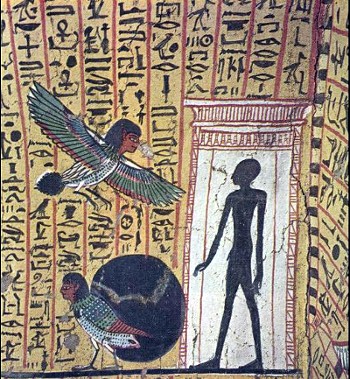

Nel pensiero egizio, quando una persona muore, non si estingue tutta la personalità. La componente più immateriale e animica, chiamata Ba, rimane in vita e con le sue ali volteggia attorno al cadavere. E’ dotata della possibilità di sopravvivere alla morte e di rianimare il defunto, ma perché ciò avvenga sono necessarie alcune condizioni:

-

che il nome del defunto venga conservato integro (verrà quindi scritto, inciso, scolpito più e più volte, per scongiurare la sua distruzione anche accidentale);

-

che il corpo del defunto sia illeso e adeguatamente preservato (per questa ragione iniziava immediatamente la pratica dell’imbalsamazione);

-

che esista un luogo adatto in cui l’individuo si rianimi e risvegli, oltre alle funzioni vitali, le sue caratteristiche personali (quel luogo sarà la camera funeraria, che conteniene tutto ciò che serve al defunto durante la sua vicenda extra-terrena, secondo il principio che tutto ciò che è nella tomba viene trasferito nell’al di là );

La mummificazione del cadavere è operazione complessa, che richiede molte settimane. Presso gli Egizi durava settanta giorni, che erano un’allegoria di resurrezione, perché corrispondono ai settanta giorni in cui la stella Sirio scompariva alla vista, per poi ricomparire ad annunciare una nuova inondazione del Nilo. Dapprima venivano estratti i visceri e collocati entro i “vasi canopi”; il cuore (sede delle emozioni, ma soprattutto del pensiero e della ragione) veniva trattato a parte, per essere poi ricollocato nel torace. La salma veniva lavata, trattata con oli ed essenze profumate, imbottita con lino per compensare lo svuotamento, avvolta in bende imbevute di sostanze atte alla conservazione (natron) e protetta con amuleti e geroglifici sacri. La faccia veniva dorata o ricoperta con una maschera d’oro, la materia incorruttibile degli dei. Infine, la mummia veniva messa in piedi, anticipando con la posizione eretta la resurrezione finale.

Sul cadavere il sacerdote compiva la cerimonia resurrezionale detta up–ro o apertura della bocca. Con una piccola scure (mshtyw) emulava la creazione dei forami cranici; con un bastone a forma di serpente a testa d’ariete (ur-hekan) toccava occhi, narici e bocca, ridando al defunto le capacità di vedere, respirare e mangiare. Con uno strumento a lama bicurva (pesek), usato per tagliare il cordone ombelicale al momento della prima nascita, apriva la bocca e apriva la via alla seconda nascita. Con l’apertura della bocca viene restituita alla persona la capacità di respirare, alimentarsi e usare la voce, funzioni che si riveleranno ben presto indispensabili lungo la via per “uscire nel giorno”. Con il corpo integro e le funzioni vitali riattivate, il defunto si accinge a intraprendere il viaggio attraverso la Dwat.

E’ la prima ora dopo il tramonto, la barca solare è pronta per salpare da un luogo verdeggiante ed egli sale sull’imbarcazione accanto al dio-sole, che ogni notte compie quel tragitto. Oltre ad Aton (il Sole del tramonto) lo accompagnano alcune divinità protettrici: la stessa Neith, madre del dio-sole che ogni giorno tramonta e risorge; Anubis, il dio degli imbalsamatori che rende incorruttibili i corpi; Isis, la dea che ricompose il corpo del marito Osiris e lo riportò in vita. Set, il dio del Male e Gran Nemico di Osiris si issa a prua, con il compito di avvistare il più pericoloso dei mostri: il serpente-drago Apopep.

Il percorso si presenta come un canale sinuoso o come una strada tortuosa; oppure è un cammino duplice (come vuole Il libro dei due cammini) che procede sia per acqua, sia per terra. L’itinerario attraverso la Dwat viene narrato con minuziosa approssimazione, non priva di incongruenze nella sequenza dei passaggi e nella connessione dei luoghi; la geografia della dell’oltretomba è descritta con ricchezza di dettagli e precisione di riferimenti; tuttavia è vaga e difficile a ricostruirsi, perché i luoghi mitologici non sono luoghi fisici, ma luoghi dell’anima. In ogni caso, il paesaggio è tipicamente nilotico: campagne verdi, reticoli di canali, distese di sabbia desertica e ovunque si celano insidie e si incontrano difficoltà.

(Forse) il primo passaggio periglioso è costituito da una larga fascia di fiamme, un Lago di Fuoco in cui galleggiano i corpi straziati di coloro che hanno fallito. Nella Dwat i morti non sono esentati dall’angoscia di morte; sono anzi assillati dalla paura di un’inappellabile seconda morte. L’invocazione intitolata “non morire una seconda volta” traduce tutta l’angoscia suscitata dai pericoli mortali che il morto incontra. Egli può superare il Lago di Fuoco chiedendo protezione a Vatchit (la Signora del Fuoco) e per la prima volta sperimenta l’importanza della Voce, per chiamare, denominare, implorare.

Successivamente incontra sette porte, che a volte sono quattordici oppure ventuno e altrettante arits (fortificazioni) presidiate da divinità armate di coltelli. Nell’invocazione “non lasciare la testa di un uomo decapitato nella Dwat” vibra la comprensibile paura di rimetterci la testa. Questo passaggio periglioso viene superato declamando i nomi degli dei guardiani e proclamando la propria forza su di loro. Per gli dei come per il defunto la vera potenza sta nel nome e nella voce.

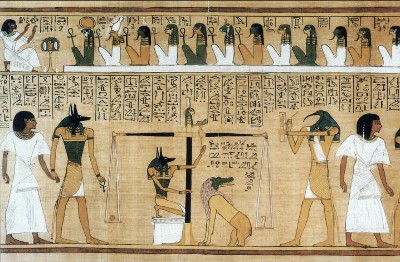

Al centro della Dwat, nel luogo arcano detto Rostau, è la residenza di Osiris; vi si accede attraverso una porta, di cui il defunto deve invocare tutte le parti perché lo lasci passare. Egli giunge così al cospetto di Osiris, il dio morto e risorto, re dei morti e signore delle resurrezioni. Avvolto nelle bende della mummificazione, il dio è assiso in trono e ha per poggiapiedi Set, il dio del Male e suo assassino. Al cospetto di Osiris, il defunto declama solennemente la propria “dichiarazione d’innocenza” e al centro della sala Maati si sottopone al rito della “pesatura dell’anima” o psicostasia: il suo cuore viene posto su un piatto della bilancia e sull’altro la dea Maat, Signora di Verità e Giustizia, depone la propria piuma. Il defunto enuncia una cinquantina di norme, che ogni volta dichiara di non aver mai violato; Thot registra che in nessun momento di questa “confessione negativa” la bilancia registri degli scostamenti e Amint, la Divoratrice di Morti è pronta a ingoiare definitivamente il defunto se non dovesse avere un cuore-coscienza leggero come una piuma. Se la sua anima è retta e integra, viene proclamato “giusto di voce”; diventa, cioè, come Osiris, viene identificato con il dio risorto e da quel momento procede la navigazione notturna col titolo di “Osiride Giustificato”.

Quando la barca mesqetet approda ai campi Iaru (non senza difficoltà, perché i papiri sono così folti che ne impediscono l’attracco), la dea della Montagna viene a riceverlo; la stessa dea Hator lo accoglie nel regno dell’Ovest; la dea Nut, in forma di Sicomoro Celeste, lo nutre e vivifica con acqua e frutti dolci. Il defunto rivolge al dio-sole una serie di invocazioni-richieste (“dare un cuore al defunto”, “donargli dell’aria”, “alzare i piedi e andare avanti sulla terra”, eccetera) per potersi muovere liberamente e per fare nell’aldilà tutte le cose che faceva in terra. Nei campi Iaru egli mangia e si disseta, semina il grano e miete orzo con il falcetto, caccia uccelli migratori e pesca nelle acque del fiume. I servitori di argilla che furono sepolti con lui nella tomba (ushabti) si animano e lo coadiuvano nelle fatiche agricole; altri servitori (shauabti) attendono a mansioni diverse.

Nella loro opulenza fiabesca (l’orzo è alto tre metri e mezzo e la sola spiga è di oltre un metro) i campi Iaru sono il regno della rinascita osiriaca a nuova vita. Analogamente, i campi Hotep (Campi delle Offerte) sono luoghi dove il defunto riceve nutrimento non solo materiale, ma spirituale. Nei Campi della Dwat la vita dopo la vita è assai simile a quella che precede la morte. Tuttavia, le attività che il defunto svolge non sono semplici occupazioni pratiche, ma hanno un risvolto simbolico. Gli stessi egittologi evidenziano che le ambientazioni della Dwat e le operazioni che vi si svolgono hanno il senso di far partecipare attivamente il defunto alla preservazione del proprio Ba (il principio animico che sopravvive alla morte) e quindi alla propria sopravvivenza. In quest’ottica, la caccia è esercizio di supremazia sulle forze del male; il pesce tilapia (oreochromis niloticus) che viene pescato è simbolo di rigenerazione; le uova nei nidi alludono alla rinascita; l’immancabile uccello Bennu (airone) è simbolo di resurrezione; gli uccelli migratori garantiscono un rifornimento periodico e perenne del Ba, eccetera.

Nei Campi dell’Abbondanza il defunto riacquista la piena padronanza delle sue funzioni e accresce progressivamente la sua forza. Quando riprende il viaggio, incontra vari dei, si identifica con ciascuno di loro pronunciando il loro nome, proclamando che lui stesso è come loro e così moltiplica ulteriormente la propria potenza. Diventa così forte e vitale, che quando il Gatto sacro (personificazione del dio-sole) decreta la fine del serpente Apophis, è lui stesso a ucciderlo con un bastone.

Ormai il viaggio volge al termine. Nella dodicesima ora la barca mesqetet approda a oriente, alle estremità della Dwat. Il sole-del-tramonto, sceso nelle tenebre con la forma di Aton è pronto a risorgere con la forma di Keper, il sole-del-mattino. Come il sole, anche il defunto ha superato gli ostacoli della notte e i pericoli dell’ombra; è in grado di muoversi come nel regno dei vivi e di guardare a una nuova stagione di vita. Allo scoccare della tredicesima ora, il sole sorge all’orizzonte dell’Est e il defunto vola verso la luce. Il corpo preservato con la mummificazione, il nome conservato con le iscrizioni tombali, il Baalimentato dalle offerte, le abilità fisiche riacquistate con le invocazioni gli consentono di reintegrare tutte le facoltà vitali e di riacquisire la piena disponibilità di sé.

Gli egittologi hanno accertato che molte tombe venivano saccheggiate entro pochi mesi dalla tumulazione. Forse, il complesso viaggio attraverso la Dwatnon veniva inteso alla lettera nemmeno dagli antichi Egizi, ma dava rappresentazione a una concezione dalle profonde implicazioni psicologiche, che l’egittologo B. De Rachewiltz compendia così: “l’immortalità non è data de jure, ma è frutto del percorso eroico per uscire nel giorno”.

La morte è cessazione del corpo

La mitologia funeraria egizia evidenzia almeno una cosa centrale: la sopravvivenza dell’individuo coincide con il recupero alla vita del corpo. Pare che l’uomo abbia grande difficoltà a immaginare la vita di spiriti privati del corpo e i costumi funerari egizi convergono massivamente sul recupero del corpo: la mummificazione, l’up-ro (apertura della bocca), la riattivazione delle funzioni fisiche (respiro, movimento, parola), il rinnovamento dell’operatività fisica nella caccia, nella pesca, nell’agricoltura.

Le immagini dei morti, sono immagini di persone che conducono una vita attenuata, ma parallela in un mondo attenuato, ma altrettanto parallelo. Immaginando che gli spiriti continuino le attività praticate in vita, fu costume uccidere il cavallo alla morte del guerriero, la moglie alla morte del marito, il cane alla morte di un bambino. Un’anfora funeraria dei Nabatei conserva i resti di un cane ucciso sepolto con un bambino e in India, l’usanza di cremare le mogli sulla pira del marito fu abolita solo nel sec. XIX. La vita post mortem degli spiriti privati di corpo pare una copia conforme di quella pre mortem eprecisamente una copia della vita così come è conosciuta attraverso l’organo della coscienza che è l’Io e sperimentata attraverso le funzioni dell’Io.

Una convinzione scomoda e sottaciuta sottende ritualità mortuarie antiche e recenti. Nel binomio corpo-spirito, la vita appartiene allo spirito, la possibilità di tornare in vita, di passare a miglior vita, di accedere a una nuova vita in questo o nell’altro mondo è sempre affidata allo spirito; ma senza il corpo la vita dello spirito appare diminuita, ridotta all’ombra di se stessa, un’esistenza sbiadita di ombre inconsistenti. Omero è esplicito nel dire, per bocca di Achille, che è preferibile vivere come il più oscuro degli uomini piuttosto che come il più glorioso dell’Ade.

In realtà, per l’uomo il corpo è più che corpo: è “io-corporeo” e precursore dell’io maturo; è il fondamento arcaico dell’Io e in strati alquanto profondi della psiche l’individuo “è” il corpo, l’identità è identificazione con il corpo. Per Freud l’Io deriva da sensazioni corporee, soprattutto da quelle provenienti dalla superficie del corpo; può essere considerato un riflesso della superficie del corpo sulla psiche. Per Jung è nel corpo che comincia la rappresentazione del Sé. Le parole di Ra all’ingresso della Dwat sembrano ritrarre l’essenza delle caratteristiche e delle proprietà di un individuo in rapporto al corpo: “voi siete entrate in essere dalle mie membra, voi appartenete al mio corpo” (de Rachewiltz, p. 33).

L’io-corporeo è prima dell’io-psichico e fonda una duplice accezione del concetto di Io, che sopravvive con una certa ambiguità nella stessa psicologia del profondo:

-

l’io-oggetto, che corrisponde all’auto-rappresentazione; è l’oggetto dell’auto-percezione, dell’ipseità (ovvero della coscienza di essere “me stesso”);

-

l’io-sistema, che è un complesso psichico investito energeticamente; è dotato di relativa autonomia rispetto all’inconscio e rispetto al Sé, aggrega specifiche funzioni e soprattutto è centro del conscio.

L’io è così intriso nel corpo che nella morte fisica l’uomo paventa la fine dell’Io. Il “caro estinto” è l’Io. Scrisse Erasmo da Rotterdam: “solo i folli e i bambini non temono la morte”. Loro, difatti, difettano di Io.

La morte è un attentato all’io

Poiché la morte non è solo una minaccia al corpo, ma un attentato all’Io, l’immaginario mortuario s’incarica spesso di preservare non solo il corpo, ma soprattutto l’Io.

Nelle ritualità egizie sopra rievocate, occupa un posto centrale la conservazione del nome, essendo il nome un equivalente dell’identità. Preservare il proprio nome con le iscrizioni tombali era importante quanto conservare il corpo con l’imbalsamazione; così, si fabbricavano dei coni che riportavano il nome del defunto e che istoriavano a decine le tombe e lungo tutta la Dwat sono innumerevoli le volte in cui il defunto afferma “io sono …”, spesso identificandosi in figure eroiche e divine.

Per contro, nell’iconografia dei tarocchi (di cui diremo tra breve) l’arcano della morte si afferma come l’arcano senza nome: è la sola carta che non porta alcuna denominazione e che proclama con forza che nella morte è in gioco la percezione, la perdita e la riformulazione dell’identità.

S’è detto anche che nei rituali di imbalsamazione un trattamento a parte veniva riservato al cuore jb, che per gli egizi era ad un tempo organo fisico di vita, centro della vita razionale e della consapevolezza. L’invocazione “dare un cuore al defunto” era una richiesta di riattivazione dell’individualità. Inoltre, le ritualità egizie non miravano solo a rianimare il corpo, ma anche a riattivare le caratteristiche individuali. Il soggiorno nei campi Iaru è un riappropriarsi non solo del corpo, ma delle abilità soggettive di coltivare, cacciare, gustare e stare in relazione. Analogamente, il paradeisos scenograficamente immaginato da molte religioni riconsegna l’individuo alle sue prerogative, alle sue abilità, al suo stile personale. Fantasie collettive immaginano spiriti accaldati dal sole del deserto ristorarsi nei rigogliosi giardini di Allah o spiriti di cacciatori vagare nei verdi pascoli di Manitou. Un canto della montagna di epoca contemporanea, composto alla morte di un rocciatore, suona così:

Dio del cielo, Signore delle cime

un nostro amico hai chiesto alla montagna.

Ma ti preghiamo: su nel Paradiso

lascialo andare per le tue montagne.

Anche la posizione sociale, relazionale e affettiva viene trasferita nell’aldilà : gli spiriti coltivano la rete di relazioni che avevano in terra; la fantasia di ricongiungersi a “coloro che ci hanno preceduto” è frequente e invocare l’intercessione del defunto per i “suoi cari” è pratica diffusa. Da questa convinzione derivano molte leggende e non poche superstizioni, che spaziano dalla paura che lo spirito del defunto possa vendicarsi sui vivi (o terrorizzarli con apparizioni e altri fenomeni spaventevoli) alla pratica di conversare con i defunti attraverso sedute spiritiche, telescrittura, registrazioni, ecc. Numerosi passaggi del lavoro analitico sulle angosce di morte convergono su un punto nodale: la morte è vissuta non come l’estinguersi del corpo, ma dell’Io, del “me stesso”. L’angoscia di morte affonda le radici non nella fine delle funzioni vitali, ma delle funzioni egoiche: percezione, pensiero, memoria, azione intenzionale, relazione, consapevolezza. Molte persone riconoscono che le angosce di morte sarebbero di molto attenuate o addirittura azzerate dalla possibilità di conservare il “me stesso”, nonostante la morte del corpo. La loro paura maggiore non è legata alla fine delle funzioni vitali, ma alla dissoluzione di attività, pensieri, memorie, relazioni, affetti, attaccamenti a persone, luoghi, oggetti, interessi e a tutto ciò che viene percepito come “identità ”. Non di rado, se si potesse conservare tutto ciò pur perdendo il corpo, la morte spaventerebbe meno.

L’epicureismo coglieva un aspetto centrale del rapporto con la morte nel formulare una sentenza solo apparentemente semplicistica: “quando non ci siamo noi, non c’è la morte; quando c’è la morte, noi non ci siamo”. Quest’aforisma assume il sentimento di identità a misura della morte: se c’è percezione di identità individuale c’è anche percezione della morte; se la percezione della propria identità non esiste più, nemmeno la morte viene più percepita: non esiste.

Si può meglio comprendere l’orrore che corre per tutto il viaggio attraverso la Dwat, che non è quello della morte già avvenuta (quella del corpo), ma della misteriosa e irreversibile “seconda morte”, l’estinguersi dell’Io e della percezione di individualità. Un’invocazione angosciata e vibrante riecheggia ripetutamente lungo il viaggio per uscire nel giorno: “Non morire una seconda volta!”.

La morte è spettro di disidentificazione

Nell’antichità classica le immagini dei morti sono molte, ma poche le immagini della morte. In Grecia sono note le Moire, ma non sono propriamente rappresentazioni della morte, bensì del fato (che comprende anche la morte, ma è ben più ampio di essa). Il vero dio della morte è Thanatos, “agli uomini spiacente, odioso ai numi”. È facile trovarlo vicino alle tombe, intento a bere il sangue delle vittime. Euripide lo descrive così:

Nocchiero bruno dei morti

la mano sul remo,

foschi riverberi negli occhi,

è dio dalle grandi ali,

il dio che in alcun modo si placa

Il suo omologo romano è Orco, che è contemporaneamente luogo infero, sovrano dei morti e personificazione della morte. Non sono frequenti i suoi ritratti, ma la sua potenza è assunta come paradigmatica; rationem con Orco ponere est subijci Orci dominio: fare i conti con l’Orco (con la morte) significa arrendersi al suo strapotere.

Il medioevo registra una trasformazione significativa non solo dal punto di vista iconografico: il Triunphus mortis del Petrarca non parla più dei morti, ma della morte. Narra il poeta:

Io vidi un’insegna oscura e trista

e una donna involta in veste negra

con un furor ch’io non so se mai

al tempo dei Giganti fosse a Flegra

si mosse e disse: Oh donna che tu vai

di gioventute e di bellezza altera

e di tua vita il termine non sai,

Io son colei che sì importuna e fera

chiamata son da voi e sorda e cieca,

(voi) gente a cui si fa notte innanzi sera

Nel passare dalla rappresentazione dei morti a quella della morte, si registra un cambiamento del registro psicologico: l’obiettivo non è più quello di riappropriarsi di corpi e funzioni fisiche, ma di abdicare per intero all’io-corporeo e addirittura alle pulsioni dell’Io. Nel medioevo i “trionfi della morte” sono un perentorio invito a ritirare non solo le identificazioni con il corpo, ma quelle con tutti gli oggetti parziali dell’identità. Non a caso, nell’iconografia del suo trionfo, la morte travolge con il carro o nella corsa forsennata del suo cavallo uomini e donne, giovani e vecchi, poveri e ricchi, ma soprattutto ricchi, potenti e fortunati (fortunati secondo i criteri assunti dall’ideale dell’Io):

ivi eran quei che fur detti felici

pontefici, regnanti e ‘mperadori

or sono ignudi, miseri e mendici

Non si tratta soltanto di abdicare al corpo e alle sue funzioni fisiche, ma all’Io e alle sue ambizioni; si tratta espressamente di rinunciare alle pulsioni dell’Io, agli ideali dell’Io, ai valori dell’Io. Quest’esigenza si fa particolarmente sentita soprattutto nella seconda parte della vita; non si tratta semplicemente di riconoscere che il corpo è in declino e che, quindi, investire su di esso è manifestamente vano; ciò che Jung segnala con profonda convinzione è che il baricentro della personalità si sposta dal campo psichico dell’Io e del conscio a un campo psichico esterno all’Io e maggiormente inconscio. Così come l’Io, nel corso del suo processo di formazione, è chiamato a disidentificarsi dal corpo, l’individuo, nel corso del processo di individuazione, è chiamato a disidentificarsi dall’Io. Ciò significa che la prospettiva della morte rovescia il paesaggio psichico consolidatosi durante la prima fase e le posizioni più consuete vengono rovesciate. A questo rovesciamento si oppone tutto e soprattutto l’Io; questo passaggio non è un moto spontaneo dell’animo, un’inclinazione di natura; come direbbero gli alchimisti è opus contra naturam e opera d’Arte. Per questo, sul finire del medioevo, presero a diffondersi opere dal titolo significativo, come quella del cardinal Domenico Capranica pubblicata nel 1452: ars moriendi, l’arte di ben morire

Morte è la Grande Sterminatrice

Nel XIV secolo, nel camposanto di Pisa appare un’immagine della morte che è emblematica: una figura di donna in volo (celeres nemque commovet alas, aveva detto Cicerone) con la falce in mano. Il falcetto che nei campi Iaru era in mano ai defunti egizi riappare qui non più in mano ai morti, ma alla morte. Risente dell’evoluzione tecnologica e diventa falce, ma rimane un’antica immagine di distruzione indiscriminata: recide tutto ciò che incontra, indistintamente. Forse per questa caratteristica la falce venne assunta a immagine del carattere impersonale della morte, che azzera tutti e tutti eguaglia nel proprio abbraccio letale. La composizione ‘A livella di Totò la equipara a uno strumento di livellamento esistenziale, che mette tutti sullo stesso piano. L’immagine è incisiva, ma la riflessione era già presente in un diffuso aforisma latino: pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas, regium turres, la pallida morte bussa imparziale ai tuguri dei poveri e ai palazzi dei re.

Nel suo itinerario evolutivo, il simbolo del falcetto passa anche attraverso Kronos-Saturno, di cui era attributo distintivo. Kronos-Saturno veniva raffigurato con il falcetto in mano in quanto signore delle messi, ma era anche un dio violento, che col falcetto aveva castrato l’antico padre Urano. Inoltre era un dio distruttore, che divorava i suoi stessi figli, immagine inquietante del Tempo che nella nostra vita ingoia minuti e falcia decenni. Nelle sue mani il falcetto richiama la freudiana pulsione di morte, che inclina a riportare tutto a uno stato immobile, di primordiale stabilità inorganica.

La forma del falcetto riproduce fedelmente la falce lunare e colloca la potenza annientatrice della morte entro la costellazione archetipica della Luna e della Grande Madre.

Nella Grande Madre di tutte le origini, nella Natura stessa, in effetti, accanto a un principio di accrescimento giace un principio di annientamento. Non sono solo Kronos-Saturno e Chronos-Tempo a rimangiarsi le proprie creature e le proprie creazioni; in tutta la Natura è presente una forza annientatrice che abbatte ciò che cresce; riduce le piante a terriccio e il corpo a cadavere; stronca l’egemonia dei dinosauri sul pianeta, fa sparire ogni giorno e per sempre decine di specie viventi; in dieci giorni di malattia annienta uomini del vigore di Alessandro Magno e in dieci minuti di crisi cardiaca stronca uomini più anonimi, ma molto più numerosi. Questa forza distruttrice fa crollare le più avanzate civiltà del tempo come quella degli Assiri, degli Egizi, dei Greci, dei Romani, dei Maya, degli Stati Combattenti; demolisce sistemi di pensiero, costruzioni ideologiche, certezze scientifiche, conquiste tecnologiche. Sul piano ristretto dell’evoluzione individuale, in ogni istante l’inconscio riassorbe dentro di sé contenuti della coscienza.

Morte è una forza irrazionale e inarrestabile della Grande Madre. Lo annuncia la Morte stessa, nel trionfo del Petrarca: tutti tornate alla gran madre antica. E Guttuso ne dà un’immagine letterale, facendo sgorgare vita e morte dalla stessa apertura anatomica della Grande Madre, la vulva. Mors ianua vitae! A tutti i livelli la vita s’incanala verso la morte come per naturale inclinazione al restringimento; a tutti i livelli s’incanala verso l’espansione, come per naturale tendenza all’accrescimento.

In una prospettiva di ampio respiro, morte non è sinonimo di fine: la scomparsa dei dinosauri non segnò la fine della vita sul pianeta e il crollo di tante civiltà non segnò la fine dell’evoluzione civile; il tramonto di teorie sbagliate o parziali non significò la fine del progresso scientifico e il sistematico crollo delle ideologie non comporta la fine, ma l’evoluzione dei valori. In una prospettiva di ampio respiro l’evoluzione è un continuum di morte e rinnovamento, dove la morte è un accadimento parziale, che non segna la fine dell’intero processo. L’esistenza personale dei singoli si estingue, ma il loro passaggio alimenta l’esistenza di entità più grandi, trans-personali. Rientra in questa prospettiva l’immagine dantesca dell’aquila che, pur essendo costituita da una molteplicità di spiriti, si esprime al singolare, come fosse un individuo unitario; parlando al singolare e non al plurale, i defunti non si presentano nella loro identità personale, ma in una nuova identità collettiva:

… io vidi, e anco udi’ parlar lo rostro

e sonar nella voce e” io” e “mio”

quand’era nel concetto e “noi” e “nostro”

L’alchimia associò solidamente la Nigredo alla morte e alle immagini funerarie (ivi compresa la donna con la falce) per dare della morte un’immagine dinamica, che non costituisce solo la fine di una forma di vita, ma anche l’inizio di altre forme. I sacerdoti druidi usavano un falcetto d’oro per raccogliere il vischio sempreverde, immagine di immortalità ; nei campi Iaru i defunti egizi usavano il falcetto non solo per mietere orzo, ma per acquisire il nutrimento vitale necessario alla nuova forma di vita: nelle loro mani la falce era strumento di morte, ma anche di superamento della morte. In tutte queste immagini, la falce è un attributo della morte che si collega a un’idea di immortalità.

Ciò nonostante, la morte rimane un evento inquietante, perché nella prospettiva dell’Io la continuazione della vita non garantisce la permanenza dell’identità individuale: la vita del bosco si espande nonostante (e attraverso!) la morte del singolo albero, del singolo animale, di singoli, innumerevoli microrganismi. Le messi tagliate dalla falce o diventano cibo o diventano seme; in entrambi i casi producono vita, ma in entrambi i casi muoiono le singole spighe. La messe falciata è un rappresentante simbolico di tutto il vivente, condannato a morte nella sua forma soggettiva, anche quando sopravvive in altre forme. Così, la considerazione che la morte non si identifica con la fine non è di grande conforto per l’identità individuale; la vita oltre la vita non è prospettiva rassicurante né per un Io che si identifica con il corpo, né per un individuo che si identifica con l’identità cosciente. Nemmeno la superba metafora junghiana della psiche individuale che rifluisce nella psiche collettiva come un tralcio che cade, mentre il rizoma vive oltre l’auto-percezione cosciente suonano rassicuranti per l’Io.

Morte è re-identificazione

Gerolamo Savonarola il 2 novembre 1496 (giorno dei morti) a un uditorio minacciato dalla peste pronuncia un vibrante sermone sull’Arte di ben morire. Per suo volere, quel sermone venne illustrato con immagini della morte e la morte ebbe aspetto di scheletro.

Lo scheletro fu imago mortis già in epoca romana. Talvolta veniva esibito durante i banchetti, per ricordare ai commensali quanto sia fugace l’attimo della felicità, non allo scopo di rattristarli, ma di invitarli a gustare più intensamente i piaceri della vita. La “meditazione dello scheletro” fu una pratica iniziatica nello sciamanesimo ben prima che lo scheletro diventasse oggetto cristiano di meditazione sulla morte; l’immagine di S. Gerolamo con il teschio è icona del memento mori e in teatro Amleto sviluppa il suo monologo sull’“essere o non essere” tenendo un teschio in mano. In quanto simbolo, lo scheletro mette a fuoco la relatività del corpo e le relazioni fra corpo e identità.

Un aneddoto medioevale narra che tre cadaveri-scheletro, incontrando tre cavalieri nel fiore della vita, pronunciarono un lapidario aforisma: “siamo come sarete, sarete come siamo”. Fu una sentenza al centro di innumerevoli “meditazioni della morte”, sviluppate nella specifica forma di “meditazione dello scheletro”.

L’immagine dello scheletro invita a rintracciare in noi un fondamento solido e imputrescibile che sta oltre l’immagine corporea e oltre la percezione di sé. Il nucleo dell’identità è più profondo dell’io-corporeo e regge alle trasformazioni fisiche; consente a un uomo di dire “questo sono io” sia che abbia un corpo di bambino o di adulto, che abbia la barba o ne sia senza, che prenda trenta chili o li perda, che resti privo dei denti, dei capelli o perfino dell’elasticità mentale. “Questo-sono-io” è un vissuto di permanenza nel tempo e nello spazio; è un’invariante nella varianza della forma fisica e dell’aspetto estetico. Che questa percezione di continuità non giaccia nel corpo è assodato; il simbolo dello scheletro suggerisce che non giace nemmeno nell’Io.

L’arcano della Morte nel tarocco di Marsiglia prospetta una destabilizzazione radicale; per terra giacciono i resti di corpi smembrati dalla falce: due piedi, due mani, una testa di maschile (spesso coronata) e una testa femminile. Non si tratta di pezzi privi di significato simbolico. I piedi, di fatti, costituiscono la base fisica e alludono al basamento dell’individualità ; le mani sono strumento operativo e allegoria di operatività dell’Io; la testa, infine, è sede dei maggiori processi percettivi (vista, udito, olfatto, gusto) oltre che delle funzioni cerebrali e costituisce l’immagine della ragione, del pensiero e delle “funzioni superiori”. Si potrebbe dilatare la riflessione dicendo che la testa ha attinenza con il modo di pensare, le mani con il modo di fare e i piedi con il modo di procedere, con l’andamento dell’individuo. Questo arcano prospetta, dunque, l’ipotesi che la morte “faccia a pezzi” il modus operandi di un individuo, il modo di fare, pensare e procedere tipico dell’Io; che distrugga il fondamento non soltanto fisico, ma pratico, operativo e comportamentale dell’individuo egoico.

La sollecitazione forte che giunge dal pensiero junghiano è che il fondamento solido dell’identità riposi non nell’Io, ma nel Sé, in quell’ossatura salda e imputrescibile che sta sotto il rivestimento dell’Io e che junghianamente definiamo Sé. Che la personalità globale non si risolva nella sola identità cosciente è una scoperta, non un’invenzione della psicoanalisi; dati immediati dell’esperienza confermano che molti aspetti della personalità non appartengono all’Io (atti involontari, cose fatte senza intenzione, pensieri che affiorano da soli, eccetera). Giocando con le parole, si potrebbe dire che io non sono l’Io. L’identità non si risolve nell’io, ma rimanda a un nucleo più profondo, che sta dietro all’Io, come lo scheletro sta dietro al corpo. L’iconografia medioevale affidava allo “scheletro” la permanenza dell’identità ; in forma di scheletro difatti, la Morte portava un’”insegna oscura e trista” con una scritta eloquente: “ego sum”, io sono.

Rimozione della morte e meditazione della morte

La meditazione della morte confronta l’Io con uno dei passaggi più cruciali, che consiste nella capacità di auto-sospendersi e di rinunciare a essere il rappresentante unico dell’identità. Savonarola è dettagliato nel descrivere i diversivi modi che l’Io escogita per non guardare in faccia la morte e non confrontarsi con la dissoluzione: evitamento della coscienza di malattia, fantasie di attaccamento, rimozione della fine, negazione della realtà transpersonale. Con minimi adattamenti terminologici, l’invito di Savonarola si attaglia alla visione non religiosa, ma psicologica della morte: “tralasciate le pre-occupazioni dell’Io; la vera occupazione dell’Io è purificare la vostra anima”.

L’indicazione operativa per provvedere a ciò fu la “meditazione della morte”. Scrive Savonarola: “fate in modo di avere sempre davanti agli occhi un’immagine che rappresenti il paradiso in alto e l’inferno in basso. Ma non vi abituate a vederla senza rifletterci. E guardate dove intendete andare, se in alto o in basso”. La meditazione sulla morte pone dinnanzi agli occhi della coscienza la prospettiva superiore del Sé o quella inferiore dell’Io; prospetta la possibilità di identificarsi sia nell’Io sia nel Sé, ma sollecita a porre il fondamento della propria identità nella dimensione superiore del Sè.

Spostare l’identificazione dall’Io al Sé è un percorso lungo, che richiede un tempo adeguato per sciogliere i vincoli dell’attaccamento, per risolvere le identificazioni parziali, per ricollocare se stessi nel grembo della Grande Madre, per sincronizzare il progetto cosciente di vita con i disegni inconsci. Nella tragedia di Euripide Alcesti offre un’idea di questo progressivo distacco, quando si prepara ad andare sulla pira dove verrà immolata, congedandosi dalle cose cui era attaccata: “si adornò splendidamente, pregò Estia di proteggere l’orfanezza dei suoi figli; senza pianti e senza gemiti cimò rami di mirto e recinse quanti altari ci sono nella reggia; quando irruppe nel talamo, scoppiò in lacrime e quando fu sazia di lacrime scivolò via; prese congedo dai bambini e in tutta la casa non vi fu persona così umile alla quale non rivolgesse parola e saluto (1977 p. 32).

Poi il tempo fu maturo. Nulla più del momento fatale è kairos: tempo compiuto e momento giusto. E’ un tempo che non merita essere accelerato né dilatato, ma che richiede un percorso di avvicinamento, di solito lento e sempre progressivo, che attraversa paesaggi preoccupati e rassegnati, angosciati e sollevati. “Imparate – diceva il Petrarca nel De rimediis utriusque fortunae– a staccarvi spontaneamente da quelle cose che non possono restare a lungo con noi; a lasciarle spiritualmente prima che esse ci abbandonino”. Questo commiato comporta un ritiro degli investimenti dell’Io denso di gratitudine per tutti i passaggi della vita, per tutti i segmenti di identità in cui non ci si riconosce più, per le conquiste della coscienza via via superate. La meditazione della morte è la forma più propria e letterale di eu-tanasia, di “buona morte”. Tiene in contatto profondo e costante con uno dei temi più refrattari alla coscienza dell’Io; coltiva con tutti gli strumenti dell’Io una prospettiva radicalmente antitetica all’Io.

Il percorso è esattamente contrario ai tentativi di rendere il corpo immortale, imputrescibile, eternamente giovane. Il collettivo ricorso alla cosmesi, alla farmacopea, alla medicina estetica, al fitness riafferma l’identificazione con il corpo e si ripromette di preservarne la salute, l’immagine, la prestanza, le funzioni. Nella loro versione contemporanea, i miti antichi dell’eterna giovinezza e dell’elisir di lunga vita attingono concretisticamente alla medicina e all’estetica per cullare l’illusione che, eternando il corpo, si possa eternare l’identità. Come già aveva detto Savonarola, un generalizzato meccanismo di negazione avvolge la prospettiva della fine e alimenta una fantasia ideale: che la morte giunga improvvisa, inaspettata e fulminea, cogliendo di sorpresa, se possibile nel sonno o in un altro stato di non consapevolezza. L’Io fantastica fino allo stremo di sottrarsi al suo compito più triste, che è quello di rendersi consapevole del proprio declino e di rendere consapevole l’individuo che il principio di identità non giace nell’Io ma nel Sé. Gli uomini, scrisse Pascal, “non avendo potuto guarire la morte, per vivere felici hanno risolto di non pensarci”. Molta parte della serenità umana riposa sulla rimozione della morte.

All’incontrario, accostarsi alla morte attraverso un percorso di disidentificazione dall’Io e di identificazione nel Sé comporta un itinerario di consapevolezza articolato e complesso. Richiede un lungo tempo di preparazione e un sofferto processo di maturazione; sostituisce all’ideale della morte subitanea quello della morte annunciata; contrappone all’immagine della morte fulminea, che coglie di sorpresa e colpisce nell’incoscienza, quella della morte progressiva, che induce a maturare una nuova coscienza di sé e che lascia il tempo di prepararsi all’evento.

La meditazione della morte è alternativa alla rimozione della morte.