IL PROBLEMA DEL NOVUM

(vol. I, pp. 9-10)

Il presente saggio prende le mosse dal tentativo di interpretare gli ultimi due versi del proemio del poema di Parmenide (1, 31-32) ovvero di studiare il problema che essi sollevano: «Ma in particolare arriverai a capire la ragione per cui anche le cose che appaiono è necessario che secondo la legge loro peculiare siano essere perché tutte hanno la loro vicenda all’interno del tutto.»

Parmenide e l’apparire

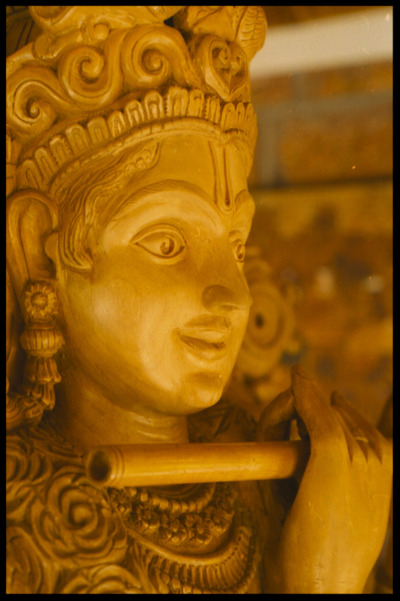

La tradizionale collocazione di Parmenide nella storia del pensiero greco lo vuole campione della più vigorosa affermazione della illusorietà del mondo dei fenomeni. In questo ruolo egli è stato avvicinato al pensiero dell’ultima parte dei libri vedici (Vednt). Tuttavia, allo stesso modo che il pensiero vedantino è oggetto di dispute e di letture divaricate, sì che non risulta affatto pacifica la esegesi advaita (non dualista), anche su Parmenide periodicamente si riaccende la ricerca.

La tradizionale collocazione di Parmenide nella storia del pensiero greco lo vuole campione della più vigorosa affermazione della illusorietà del mondo dei fenomeni. In questo ruolo egli è stato avvicinato al pensiero dell’ultima parte dei libri vedici (Vednt). Tuttavia, allo stesso modo che il pensiero vedantino è oggetto di dispute e di letture divaricate, sì che non risulta affatto pacifica la esegesi advaita (non dualista), anche su Parmenide periodicamente si riaccende la ricerca.

In via preliminare, preparandomi a affrontare direttamente i ruderi maestosi del suo libro, ho ritenuto utile chiarire un concetto chiave, secondo la configurazione che a grandi linee è andato assumendo dagli inizi della nostra cultura: il pensiero del mutamento, del cambiamento, del divenire.

Personalmente ho preferito designarlo con il nome di novum, neutro latino di novus: con esso ho inteso tradurre la novità, il qualcosa di nuovo, e conservare altresì una sfumatura di significato concernente l’aspetto di notizia, apparizione, edizione o annuncio inatteso, di ciò che ancora si dice novella, nuova, nova. Significati entrambi che si accompagnano, oltre ai più usuali valori filosofici e ai valori oggettivi, a quelli etici di trasformazione, svolta, creatività, rinascita.

Come si potrà leggere nel saggio, la mia tesi è che il novum si rivela con la natura di un principio vero e proprio. Se il novum è principio originale, ne consegue che l’esperienza è l’unico terreno autentico della creatività, della originalità, del principio; ciò in quanto l’esperienza è la sede privilegiata nella quale si manifesta il novum, o addirittura in quanto essa è il novum senz’altro.

Naturalmente, questa equazione non toglie niente alla eventuale inconsistenza (o consistenza) dell’esperienza, anzi chiarisce che anche i suoi sinonimi creatività, originalità principio, sono altrettanto inconsistenti (o consistenti). A ogni modo, nell’esperienza si rivela un qualcosa di potente, essa non è solo una illusione, è una illusione potente, creativa, originale, ricca di principio. Essa non restituisce solo un velo staccato dalla realtà che ne tradisca il vero profilo; in essa piuttosto si impone una realtà potente che assume la veste dell’apparire, del visibile, del fenomeno per una ragione ineluttabile e profonda.

L’apparire, ovvero il novum, ha la natura di un sigillo di potenza.

L’uomo che capisce questo e ne conosce le ragioni è un uomo che svolge un ruolo importante nei riguardi dell’essere. Egli è colui che misura l’essere, cogliendolo nella faccia che si offre alla misura e che esige e chiama l’azione dell’uomo.

L’apparire è connesso con il dovere che ha l’uomo di dare un senso.

Il noeîn (il dare un senso) intenziona sempre necessariamente un apparire, quale che sia la sua natura e il suo livello. L’essere si mostra verso il noeîn per ricevere e mostrare un senso: ritengo che sia questo a emergere dal parmenideo terribile frammento 3, «è infatti la stessa cosa pensare e essere», e cioè che il pensare che dà un senso non si discosti dall’essere, che non ne costruisca duplicati e non apra un mondo diverso, che il pensare sensato sia costitutivamente orientato verso l’essere e lo consegni nella sua immediatezza.

PARMENIDE E L’ESSERE

(vol. II, pp. 11-15)

Qualunque cosa accada, qualunque novum si dia, il novum dovrà rientrare in una invalicabile sfera di relazioni, data dal campo in cui si costituisce. Qualunque novum accada (e solo un novum può avere il carattere di essere un accadimento) esso ricadrà in ogni caso dentro questi confini e mai potrà uscirne, come mai vi è entrato non essendoci nessun fuori da cui farlo provenire. Per questa ragione tutti gli eventi saranno vicini l’uno all’altro anche se lontani. La lontananza rimarrà, comunque sia, una vicinanza.

Qualunque cosa accada, qualunque novum si dia, il novum dovrà rientrare in una invalicabile sfera di relazioni, data dal campo in cui si costituisce. Qualunque novum accada (e solo un novum può avere il carattere di essere un accadimento) esso ricadrà in ogni caso dentro questi confini e mai potrà uscirne, come mai vi è entrato non essendoci nessun fuori da cui farlo provenire. Per questa ragione tutti gli eventi saranno vicini l’uno all’altro anche se lontani. La lontananza rimarrà, comunque sia, una vicinanza.

In che modo si uniscono, nella unità del pieno e nella vicinanza dei molti che non si possono allontanare oltre di esso, il volto giovane con quello del vecchio, il rosa dell’alba con il viola del tramonto? I mortali danno i nomi. I mortali segnano, nella unità del pieno, un limite. Dove questo limite viene fatto fermare lì si apre il novum che essi nominano. L’evento è accolto nel nome. Nel nome c’è una potenza di chiamata, perché esso appartiene alla cosa.

Ma se il nome non è quello giusto, esso non consegnerà la cosa nella sua relazione (e al suo posto) con il tutto, bensì consegnerà la cosa soltanto nell’ottica in cui la vede un mortale.

Alla fin fine, dietro il nome c’è la vanità o la realtà ? Per rispondere, si deve partire dal fatto che il nome non può avere evocato un niente: ogni cosa lontana è vicina e il niente non è. Dietro il nome c’è sempre una realtà, e anche la vanità è una realtà.

Lungo la strada seguendo la quale si danno i nomi si rischia tuttavia la disubbidienza, cosicché la divinità dice «devi». I nomi si danno seguendo un cammino (odós), e non a caso la definizione del novum può essere spinta e arretrata indefinitamente. Ma il cammino della moltiplicazione indefinita dei nomi non conduce a prendere la mano della divinità e a raggiungere la prospettiva dalla quale si potrà riuscire finalmente a sapere il nome che afferri tutta la realtà senza essere più suscettibile di ulteriori revoche.

Ciò non vuole dire che i mortali possano o debbano smettere di dare nomi. Essi danno nomi inevitabilmente, inevitabilmente designano l’apparire del novum e inevitabilmente misurano l’essere. Del resto ciò che i mortali colgono con l’assegnazione dei nomi è comunque un essere e non può essere un niente.

Ciò deve essere vagliato e pensato per sapere in quale rapporto sta il nome con l’essere.

Perfino nel sistema tecnico scientifico, nonostante esso esprima uno dei più giganteschi tentativi dei mortali di appropriarsi dell’essere e di ridurlo a sé, assistiamo a una tensione insopprimibile verso la deantropomorfizzazione del linguaggio e in ultima analisi dell’oggetto. La spinta alla universalizzazione della rappresentazione dell’oggetto scientifico raggiunge livelli di estrema rarefazione e deumanizzazione; nel punto in cui l’uomo celebra il suo massimo trionfo nei riguardi della realtà oggettiva, esso deve altresì abdicare alle sue insegne e usare simboli astratti e non antropomorfi. La questione della provenienza di questi segni, data la loro essenza, è del tutto aperta: come ho già detto, il fatto che essi possano intervenire per convenzione non può significare necessariamente che essi siano generati dalla convenzione stessa.

Ogni cosa che si nomini e pensi è comunque essere. Dietro ogni nome c’è sempre in certo qual modo essere. Non si può pensare senza pensare una cosa che è o che è una cosa (Parmenide, 7, 34).

Ma allora la questione di fondo consiste nell’arrivare al nome dei nomi, percorrendo il cammino «attraverso tutte le città » (Parmenide, 1, 3: katà pánt’áste) fino al punto in cui si affacci il nome del tutto. Esso sarà quello in cui ogni cosa apparirà vicina alle altre nella unità del tutto. Il problema del novum si riformula e chiarisce come il problema del rapporto tra l’uomo nominante e la divinità che governa e ordina: devi. (Parmenide, 7, 34-36: «lo stesso è il pensare e ciò a causa del quale è il pensiero, perché senza l’essere nel quale è espresso, non troverai il pensiero», sott. mia.)

Il comando della divinità, una volta pronunciato, è infrangibile. Dalla bocca divina esce la parola che stringe con la forza della necessità. I mortali sono legati dal pensiero perché è nel pensiero che si impone la kratofania della divinità che tiene unito il tutto. Infatti l’assioma che vuole identificati pensabile e possibile ha natura sovraumana e sovralogica. Il pensiero non può non accoglierlo come necessario, mentre riconosce che esso è del tutto metalogico.

In altri termini il principio, in forza del quale si riconosce di potere pensare solo ciò che è possibile e di non potere pensare l’impossibile, stabilisce che il pensiero non può disancorarsi dalla realtà. Per lo stesso motivo non è il pensiero a decidere di ciò che è possibile, perché esso riceve il possibile e lo non crea.

Il nome totale è essere (eînai). Non ente essente (ón, eón) fra gli enti essenti bensì sovranamente universale essere, il nome che indica ciò in cui ogni essente ente è (estì).

La potenza di questo nome è così intensa da porre senza distinzione la unità e il legame del dire (la copula logica), la esistenza della realtà e il suo avvenimento, la affermazione e la ubbidienza.

«è» vuole dire nello stesso suono «è, esiste, sì». Ciò che ai linguisti e ai logici della modernità è apparso come un irrisolto e ingenuo arcaismo (che confonde i due significati dello «è» formale relativo e dello «è» oggettivo assoluto) ha invece lo spessore di uno scultoreo principio in cui si raccoglie una sintesi formidabile.

Questo nome vuole dire a un tempo l’ente, la sua relazione con l’altro da sé, e l’ubbidienza a esso. Essere vuole dire infine che non può non essere. Essente eón è il nome nel quale il tutto si tiene come tale.

Nell’essere anche le cose lontane possono essere pensate vicine, dato che dall’essere niente può uscire e esso stesso non è venuto da un altrove nè si allontanerà non essendoci altro luogo aldilà di esso.

Le figure precisate nell’illusione dei mortali non sono tuttavia una aggiunta o una sottrazione di essere da parte dei mortali; non lo sono per la ragione che niente può accadere che già non sia da sempre nell’essere, e l’alunno delle guide solari (le figlie del sole) dovrà apprendere anche questo: la ragione per cui le apparenze necessariamente appartengono al sistema totale (Parmenide, 1, 32).

Parmenide indica che le apparenze e il loro divenire, cioè l’avvenimento del novum, non si spiegano se non nel quadro totale.

Unicamente il tutto sta a fondamento e del divenire e del novum. Il novum ha valore e senso soltanto nell’insieme totale delle relazioni con gli altri. Il novum si costituisce solo nella vicinanza e nel nome che nomina il tutto. Vale a dire, nella relazione delle relazioni, nella metarelazione.

Ma il tutto, che sembrerebbe inafferrabile dalla parte, si fa vedere e per farsi vedere si apre nel significato della cosa, si apre cioè nella parte. La parte è essere proprio come il tutto è essere, e non potrebbe non essere così. La forza della scoperta dell’essere, guardando ancora più nel profondo, risiede nella imperiosità con cui si fa scoprire. La vera rivelazione è che le cose vadano così per necessità e che vadano così per un dovere (la dea dice: «devi»). La vera scoperta è la necessità del dovere essere così.

La divinità che tutto governa è dunque più forte della stessa verità. La verità è un suo comando. La verità si fonda sulla necessità che essa impone. Non è la verità a decidere della illusione, ma il decreto della necessità da cui discendono e l’una e l’altra, e la verità e l’illusione.

Dunque anche la illusione trova il suo posto nella necessità.

Anche l’illusione è voluta dalla divinità che, governando, muove il gioco. Ciò che per i mortali è illusione per l’immortale è gioco. Si badi, non arbitrio, sibbene gioco di fanciullo (Eraclito, fr. 52), in cui si mantiene e la eco della creazione ripetuta a ogni istante e la invenzione originale del principio.

Per quanto concerne i movimenti, le cose mosse (le tessere sulla scacchiera) non sono né create né aggiunte, stanno lì ab aeterno. La illusione del novum risponde specularmente al gioco del fanciullo divino alle prese con una realtà eternamente medesima a sé.

A parte mortalium, illusione; a parte deorum, gioco.